Parto

A medida que el nacimiento del bebé se acerca, a la madre cada vez le inquieta más pensar cómo será el parto Aunque cada alumbramiento es diferente, desde un punto de vista médico, todos pasan por tres fases: dilatacion expulsivo y alumbramiento. Conocer cómo se desarrolla el trabajo del parto, puede ayudar a afrontarlo con más serenidad.

Desde un punto de vista médico, un parto tiene tres fases:

- La dilatación. Se corresponde al inicio de contracciones de parto, dilatación del cuello del útero y descenso de la cabeza del feto por el canal del parto.

- El expulsivo. Es la parte final del parto.

- El alumbramiento. Corresponde a la salida de la placenta.

A pesar de que el parto es todo el proceso desde su inicio hasta la expulsión de la placenta, en ocasiones se habla de “trabajo de parto” para definir lo que técnicamente se conoce como dilatación, y de “parto” para la salida del feto propiamente dicha.

Seguro que has oído acerca de partos que “han durado días”. En realidad, existe una fase previa al proceso de parto, técnicamente conocida como “fase latente” o “pródromos de parto”, en la que algunas mujeres empiezan a sentir contracciones y molestias, pero en la que estrictamente el parto no se ha iniciado. A veces, esta fase de molestias puede ser de gran duración.

1. PRIMERA FASE DEL PARTO: DILATACIÓN

La primera fase del parto va desde su inicio hasta la dilatación completa del cuello uterino. Los médicos o comadronas utilizan una definición para hacer un “diagnóstico de inicio de parto”. Los criterios que se utilizan no son exactamente iguales entre países o sociedades científicas. Pero de forma muy general casi siempre consideran tres factores:

1. Tiene que haber contracciones seguidas, al menos dos cada 10 minutos,

2. El cuello del útero, o cérvix en términos técnicos, tiene que estar dilatado, normalmente 3 cm o más,

3. El cuello del útero tiene que estar acortado, o como se suele denominar técnicamente “borrado”, al menos en un 50% respecto a su longitud.

Son criterios siempre algo subjetivos, y por este motivo utilizar tres criterios reduce las diferencias en la interpretación y facilita que los profesionales sepan con bastante precisión que el parto se ha iniciado y que a partir de ese momento empezamos a "contar el tiempo" de verdad.

La dilatación es la fase más larga del parto. En un primer parto puede durar de 8 hasta 12 horas, o incluso más. No es verdaderamente importante mientras el bebé y la mamá estén bien. En general, la duración de la fase de dilatación es más corta en el segundo parto y posteriores, aunque siempre puede haber excepciones.

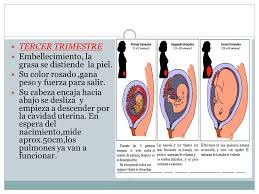

A lo largo de la fase de dilatación, las contracciones del útero son cada vez más frecuentes y duran más tiempo. Durante esta fase, y como indica su nombre, se produce poco a poco la dilatación del cuello uterino. Al mismo tiempo, la cabeza del feto “entra” en la pelvis (o “se encaja” en términos técnicos) y empieza a descender hacia la vulva, lo cual se define técnicamente como “descenso”. El feto debe atravesar la pelvis de la madre, que forma un canal algo irregular, de pocos centímetros de largo. Este descenso es lento, y por ello tarda unas horas en atravesar. El canal es estrecho y la cabeza pasa, pero de forma justa, por ese canal. En la mayoría de los casos, la cabeza del feto se adapta muy bien a la pelvis y puede aprovechar el mejor ángulo para pasar en cada nivel de ella.

Los profesionales que controlan el parto utilizan para entenderse unos planos imaginarios para saber “a qué altura” está el feto en la pelvis materna. Reciben el nombre de planos de Hodge, y son 4 planos. En el primer plano, el feto está entrando en la parte superior de la pelvis. En el cuarto plano, su cabeza está ya saliendo de la pelvis, entre el pubis y el coxis, preparada para salir. Normalmente en la fase de dilatación el feto pasa del primer al tercer plano, y en la siguiente fase ya pasa al cuarto plano. Pero esto es una regla muy general y pueden haber grandes diferencias en cada mujer y parto.

2. SEGUNDA FASE DEL PARTO: EXPULSIVO

La fase de expulsivo empieza cuando se alcanza la dilatación completa y acaba en el momento en que el feto sale completamente al exterior. Se llama dilatación completa porque en ese momento el cuello del útero se ha dilatado tanto que forma un solo conducto con la vagina. Más o menos corresponde aproximadamente a 10 cm, pero el tamaño exacto cambia en cada caso.

Durante esta fase, es normal que la mujer empiece a notar una necesidad de apretar, muy parecida a la de hacer de vientre. Los pujos de la madre son una ayuda importantísima para ayudar el feto a salir. En un parto normal, el bebé sale mirando hacia la espalda de su madre. Esto es debido a la forma ovalada de la última parte estrecha que tiene que atravesar en la pelvis, entre el pubis y el coxis. Casi todos los partos ocurren así, porque es la forma más eficiente para salir. De forma natural el feto adapta su cabeza, como si fuese un obús, para poder salir ocupando el menor espacio posible.

Esta fase expulsiva puede durar desde una a dos horas habitualmente, pero si se ha administrado anestesia epidural puede ser más larga. Igual que con la dilatación, suele ser más rápido cuando la

mujer ha tenido más hijos.

mujer ha tenido más hijos.

La salida del bebé

Dentro de la fase del expulsivo, evidentemente el momento más importante para los padres es la salida de la cabeza. También es el momento más importante para el profesional, que deberá poner la máxima atención para que todo transcurra de la forma más natural posible y, a la vez, de forma controlada. Es importante que la cabeza del bebé salga lentamente para evitar una descompresión brusca y que se proteja el periné (espacio entre el ano y la vagina materna). Es normal que la mujer sienta la necesidad de empujar muy fuerte en el momento en que sale la cabeza, pero es importante controlar esta fuerza para asegurar que la salida sea lo más suave posible. En ese momento, la ayuda de un profesional experimentado es fundamental, porque ayuda a la salida lenta de la cabeza y, a continuación, de los hombros, protegiendo en todo momento el periné de la madre. Una vez estén fuera cabeza y hombros, el resto del cuerpo saldrá al exterior sin ninguna dificultad.

La protección del periné es muy importante antes de que salga la cabeza fetal por él. Si se considera que el periné no se distiende bien, especialmente en las mujeres para las que es el primer parto (primíparas), en ocasiones se realiza una episiotomía (un pequeño corte) para reducir el riesgo de que se produzca un desgarro. La necesidad de episiotomía es mucho menor si se ha preparado el periné, si el parto y el expulsivo han podido transcurrir con un tiempo adecuado para que el periné se adapte poco a poco. Por supuesto, la necesidad es muy baja en los siguientes partos.

Una vez el bebé está finalmente fuera, se colocará sobre el pecho de la madre para guardar contacto con ella, piel a piel.

3. TERCERA FASE DEL PARTO: ALUMBRAMIENTO

Aunque es habitual utilizar este término como sinónimo de parto, en medicina esta tercera fase hace alusión, en realidad, a la salida de la placenta. El parto no ha acabado técnicamente hasta que sale la placenta y las membranas ovulares. Una vez vaciado el útero, se ponen en marcha unas señales que hacen que la placenta se desprenda y se expulse. Es un proceso muy delicado porque la placenta recibe muchísima sangre. Por ello, inmediatamente después de desprenderse la placenta, la madre tiene una gran contracción uterina continua. El útero se cierra fortísimo, como un puño, y esto evita el sangrado que aparecería después del desprendimiento de la placenta.

En ocasiones a la placenta le cuesta salir y se considera que es mejor actuar, porque es una de las causas de hemorragia postparto. Es una de las complicaciones más frecuentes en entornos en los que no hay profesionales. En la historia ha sido una de las causas más frecuentes de muerte materna en el parto, y por desgracia todavía lo es en algunas partes del mundo. En medios con recursos, es una complicación muy importante y que requiere atención muy urgente y especializada. Pero hoy en día se dispone de muchísimas armas terapéuticas y la hemorragia postparto se consigue controlar en prácticamente todos los casos, de forma que la mortalidad materna por esta causa se ha reducido casi a cero.

Fuentes:

parto: fases